画廊通信 Vol.213 私淑夜話

中西さんは私にとって、人生第二の師である。こんな言い方をすると、ならば第一の師は誰かと問われるだろうから申し上げておけば、もちろん小林秀雄である。もう何度もこの場に登場してもらって、いい加減食傷気味の方も多いだろうから、あまり触れたくはなかったのだけれど。ちなみに中西さんは、かねてより小林秀雄がお気に召さないようで、時折かなり辛口の批評を戴く。思想がどうこう言う前に、何やら格好を付けた物言いが鼻に付いて、せっかくの名著を直ぐに投げ出してしまうのだそうな。勿体無い事だ。まあ大仰を嫌い、平易を旨とする中西さんの事だから、然もあらんとは思うのだが、私なぞは「格好を付けた物言い」などと思う前に、その「格好いい」文体に痺れてしまう質なので、そこの所は長らく相容れないのだ。それはいいとして、ご両人共に当方の身勝手な私淑であり、よって千葉の片隅に、密かに師と仰ぐ人間が居るなどと云う事は、小林秀雄はとうに死んでいるから当然として、中西さんにとっても全く与り知らぬ所のものだ。きっと迷惑な事だろうと思う。

今までに何度かここに書いた事なので、繰り返す事になるが、初めて中西さんとお会いしたのは、2003年

初秋の事である。つまりは17年半ほど前、中西さんは

まだ50代半ばで、今の私よりも若かった事になるが、

その卓越の見識と飾らない人柄が相俟って、既に賢哲の

風があった。過去の手記を引っ繰り返していたら、ちょ

うどその時の事が書いてあったので、ついでだから少々

抜粋してみたい。以下は、2005年の画廊通信から。

一昨年の9月中旬、未だ残暑の冷めやらぬ頃、私は

JR御茶ノ水駅で中西氏と待ち合わせをした。聖橋口

11時という約束だったので、私はその15分ほど前

から改札の正面にある信号の向こう岸で、止めどなく

流れ出て来る人の波を見ていたのだが、考えてみると

それまで中西さんとは電話で数回話した程度、よって

お互いに顔は全く知らないという状況である。それな

のに、どうやってお互いが分かるのかという懸念も無

くはなかったのだが、実は私にはある目算があった。

中西和という画家を初めて知ったのはその前年、あ

る美術誌の記事においてである。そこには2点の写真

が掲載されていて、一点は稲穂を描いた作品、もう一

点は炭を描いた作品であった。何だろう、この静けさ

は──というのが第一印象である。深い静けさを湛え

ながらも、何処か毅然とした風格を放つ、質実で誠実

な魂。これは純然たる「和」の精神でありながら、十

年一日の如く同じ主題ばかりを繰り返す、そこらの詰

まらない日本画とは明らかに違う。然りながら、洋画

とも全く異質な趣を醸す、ジャンルを超えて独創的な

世界。一目見て忘れられなくなった。これだけの独自

性を備えた作家であれば、まず◯◯会・◯◯展といっ

た団体に所属して、やれ会員になった、理事になった

と、どうでもいいような事に一喜一憂するタイプでは

あるまい。我追従せず、寄り掛からず、作品がそう言

っている。泰然自若にして独立不覊、そこからは俗世

の卑小な算段など、微塵も感じられない。つまりこの

人は、反骨の人なのである。ならば顔を見れば分かる

だろう──というのが、つまりは私の目算であった。

そんな訳でしばしの間、私は人の波に目を凝らして

いた訳だが、ふと気が付くと信号の向こう岸に、顔に

「反骨」と書いてある人が立っている。そこで、信号

が変わるのを待って道を渡り「中西さんですか?」と

お聞きしたところ、「あ、どうも」というご返事であ

った。それが、中西さんとの始めての出会いである。

こうして書き写していると、信じられない思いがする

のだが、あれからいつの間に幾星霜が過ぎて私は還暦を

回り、中西さんも古稀を越えた。その間、画家は中野の

市街地から鎌倉の山里に居を移し、緑深い山房をアトリ

エとされて現在に到るが、それにしても今、ある驚きと

共に思い返されるのは、都内の密集した古い住宅地に在

って、おそらくは手狭な画室で作業をされていたのであ

ろうその時も、まるで緑深い山房の広々としたアトリエ

から生み出されたかのような、寂静の気韻に満ちた絵を

描かれていた事だ。つまり、何処に住もうが環境がどう

変わろうが「中西和」という作家の根幹は、何一つ変わ

ってはいないのだ。むろん歳月と共に「目に見える」表

現は、多かれ少なかれ様々な変移を見せるだろうし、私

達にとってはその変移を追いゆく事にこそ、美術の現在

形を目撃し得る醍醐味もある訳で、言うなればそれは、

同時代を生きる者としての特権に他ならない。しかし、

変わりゆく表現の根幹には、必ずや変わらない精神が在

る。所詮それが真の「個性」であり、その揺るがざる根

が在るからこそ、画家はまた新たなる花を、自在に咲か

せ得るのだろう。変わりゆく同じもの──この芸術表現

の真髄を、中西さんは何を標榜するでもなく、常に坦々

と体現されていた。それは当人にとって、当たり前の日

常に過ぎなかったのかも知れないが、しかしながら考え

てみれば、それを現に為し得る人の如何に少ない事か。

私の知る限り、中西さんの中で全く変わらないもの、

それは対象へ注ぐ眼差しである。ここで言う「眼差し」

とは「物の見方」といった程の意味だが、これは中西さ

んの絵画を形成する種々のファクターの中でも、際立っ

て重要なものと言える。中西さんの場合、そのユニーク

な芸術観は元より、制作における方法も、それを可能に

する技術も、全てが独創的ではあるのだが、中西和とい

う画家を他の作家と隔て、類例のない世界を成立させて

いる最たるものは、やはりその「眼差し」ではないかと

思う。以前にそれを「彼岸の眼」と称した事があって、

今でも妥当な命名だったと自讃しているのだが、ご本人

には「また格好を付けて…」と、快く思われてないのか

も知れない。たぶんそうだろう。さて措き、その意義を

私はこのように記した。また抜粋かと、もしや手を抜い

ているのではないかと、そんな苦言も聞こえないではな

いのだが、この件は強調してし過ぎる事はないと思うの

で、この際はご容赦を。以下は一昨年の画廊通信から。

辞典を紐解くと「彼岸」はこう出ている──「迷い

を脱し、生死を超越した世界。解脱・涅槃の境涯」。

何しろいつも迷妄の只中に在り、長年に亘って足掻き

続けているもので、最早それが常態に化している身と

しては、この煩悩渦巻く六道の巷は、慣れ親しんだ泥

沼のようなものだ。よって「泥中の蓮華」の故事を思

い起こせば、さながら「彼岸」とは、暗い泥沼から見

上げる白蓮のようなものだろうから、それはとても凡

人には手の届かない高みに在って、遥かな蒼穹の中に

咲き香っている。それが私達の彼岸を望む視点なのだ

とすれば、中西さんはこの同じ蓮華を、たぶん私達と

は反対の宙空から見下ろしているとは言えまいか。す

るとあの清らかな白蓮は、やはり泥沼の中に見える。

即ち、彼岸とはこの煩悩の巷と住処を同じくするもの

であり、換言すれば、彼岸は此岸の只中に在ると言え

るのだろう。だから中西さんの眼差しは、此岸=日常

のあらゆる物に注がれる。それは決して崇高な形而上

へと向かうのではなく、生活の周囲を形成する極めて

日常的な、いわゆる「取るに足らない」物へと注がれ

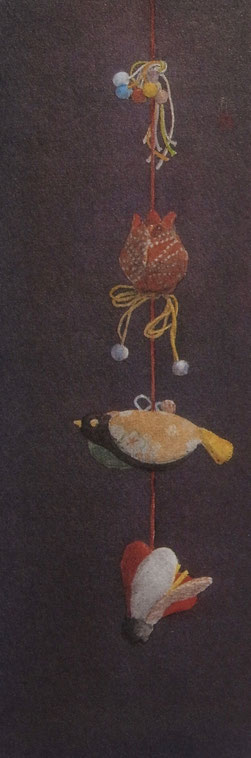

るのである。例えば一束の素麺、一本の鰹節、一本の

独活、一本の長葱、一椀の粥、一個の毛糸玉、一巻の

蚊取り線香等々、それら改めて目を止められる事さえ

ないような、誠に凡々たる題材に画家の目が注がれ、

一枚の絵として私達の眼前に蘇った時、それらは何と

奥深い尊貴の情趣を、その身に湛えていた事だろう。

視点を変え、眼差しを違えるというその事だけで、

目前の変哲もない一本の大根でさえ、寂静の神秘な気

韻を放ち始めるのである。斯様にして彼岸とは、凡夫

のたどり着けない遼遠の浄土に在るのではない、例え

ばその辺に打ち捨てられた空き地の、貧しい草叢にこ

そ在るのだという哲理を、私は中西さんの絵に教わっ

た。先に「彼岸の目」と呼ばせて頂いた所以である。

上述の如く、中西さんの絵に教えられた事は多い。描

法・構図・色彩といった技法上の事はもちろん、その土

壌となっているだろう画家の深い思念までをも、作品は

無言の内に語って止まなかった。おそらくはそれだけで

も、中西さんは私の中で、確たる芸術上の師で有り得た

だろう。しかし、私は冒頭に「人生の師」と書いた。つ

まり、そう称するに値するような様々な薫陶を、私はご

本人から直接に受ける事が出来た、役得とは言え、正に

画廊冥利に尽きる。ちなみに周知の方も多いだろうけれ

ど、画風の柔らかな静謐とは相反して、当の中西さんは

至って快活でエネルギッシュ、弁舌爽やかにして舌鋒鋭

く、歯に衣着せぬ弁論まことに小気味好く、談論風発し

て汲めども尽きない。機知に富んだざっくばらんな話し

振りで、芸術論・文化論・宗教論・時事批評、果ては哲

学・思想に到るまでを、独自の切り口で縦横無尽に語ら

れるひと時は、いつも私に極上の感興をもたらしてくれ

た。元い、それこそ格好を付けて、上に「談論風発」等

と書いてしまったが、実は次々と繰り出される話の半分

も理解出来ず、とても議論には到らない事の方が多く、

それから数ヶ月も経た頃になって、やっと真意が腑に落

ちたというようなケースも、多々有ったのだけれど。と

もあれ人生第二の師は、18年になんなんとする歳月を

通して、私の浅薄なる管見を大きく押し開いてくれた。

「そんな事をした覚えはないよ」とご本人はおっしゃる

だろうが、どうせ私淑なのだ、こちらの勝手さ。失礼、

いずれにしろそんな訳で、私が常々したり顔に話す事の

大半は、小林秀雄と中西さんの受け売りなのであった。

さて、そうこうしている内に紙面も残り少ないので、

中西さんから学んだ事を、最後に少々記しておきたい。

尤も、教えられた事は多岐に亘り、画廊通信数回分を以

ってしても書ききれないだろうから、ここでは最小限に

留めようと思う。一言で言えば「自らに依れ」、それが

私の学んだ肝要である。特にそう教わった訳ではないの

だが、中西さんの振る舞い・来し方の全てがそう語って

いたし、これからもそれは変わらないだろう。長いお付

き合いの中から、印象に残る言行は随時書き留めて来た

ので、それらを帰納してゆけば自ずから、画家の根底を

流れる声が聞こえてくる。中西さんは語っていた、世の

常識に囚われず、通説をこそ疑え、時の思潮を追わず、

主義教条にこそ抗え、借り物の価値判断に頼らず、徹し

て自分の頭で考えよ、即ち「自らに依れ」と。むろんそ

の実行は、そう易々と為し得るものではないにせよ、そ

れでもせっかく学んだ事なので、上述の「受け売り」は

まあ大目に見て頂くとして、教えの真似事ぐらいはやっ

て来たつもりだ。おかげで自分で言うのも何だが、大し

た主張もないくせに、ひねくれ方だけは一流の、ねじ曲

がった人間になってしまった。中西さんのせいである。

あと数日もすれば、また鎌倉の山房を訪ねる事になる

だろう。そこには、自らに依って生きて来た画家の、新

たな世界が花開いている事だろう。そして内なる師は、

更なる創見を語ってくれるだろう、あの反骨の笑顔で。

(21.02.19)

山口画廊

山口画廊