画廊通信Vol.130 鉛筆の劇場から

河内さんの個展は、今回で6回目になる。2009年

の秋に初回展を開催させて頂いた頃は、私もまだギリギ

リ40代であったのが、いつの間に50代も半ばに差し

かかってしまった。自分では5年前と何一つ変ってない

ように感じているのだが、このところふと鏡を見ると、

普段脳裏に思い描いている自画像とは大分違っていたり

して、独り愕然とするような事もしばしばであり、どう

やら変ってないのは頭と財布の中身だけで、哀しいかな

外側の変化は如何ともしがたく、諸行は無常なりと慨嘆

した古人の想いが、切々と身に沁みる昨今なのである。

失礼、そんな話はどうでもいいのだが、河内良介とい

う作家を知ったのは、それから更に5年をさかのぼった

頃、つまりは10年ほど前の事であった。その時の事は

以前にも書かせて頂いたのだが、5年という一つの区切

りに際して、今一度ここに記しておきたいと思う。思え

ば、今は当り前のように電話で打ち合せをさせてもらっ

たりしているが、当初「河内良介」という作家は、誠に

謎めいた出会い難き画家であった。

河内さんとの出会いは2004年の夏、「八月会展」

と銘打たれた展示会においてである。写実描写に秀でた

作家を選抜して、四半世紀にわたって開催されて来たと

いう日動画廊の企画展で、現在は「夏の会展」と名称を

一新して、更なる展開を模索しているらしいが、私は大

方の写実作家にあまり興味を持てなかった事もあり、寡

聞にしてその存在を知らなかった。故あって案内状を頂

き、初めて同展に赴いた訳だが、技法による制限を設け

ていないため、油彩・水彩・アクリル・素描・版画に到

るまで、様々な表現による作品が並んで、それなりに見

応えのある展示ではあった。しかし、私は写実の粋を極

めるかの如き幾多の作品よりは、どうも会の趣旨からは

少々逸脱したかのような、ある種異端とも思われる数点

の作品に、かえって眼を奪われる事となった。

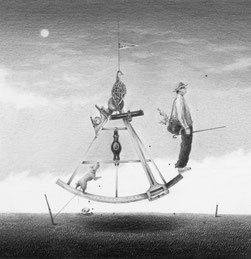

モノクロームの鉛筆画である。思わず目を見張るよう

な、細密を極めた写実でありながら、しかし作家は如何

なる実(現実)もそこには写していない。目前に描き出

されたかつて見た事もないような風景は、豊饒なイメー

ジに満ち溢れた架空の別世界であった。どことも知れな

い異郷を舞台に、何者とも知れない人々が、ユーモラス

な動物達やレトロな器械類と、縦横に遊び戯れるファン

タジックな世界。そこには写実作家にありがちな閉塞し

た空気感は更々なく、むしろ自由に解き放たれた伸びや

かな時空間が、不思議な静けさを湛えて広がっている。

そのシュルレアリスティックな独特の感性に打たれなが

ら、私はきっとこの虚構の世界こそが、作家にとっての

内なる実世界に他ならないのだと思った。

その日私は「河内良介」という未知の作家名を、しっ

かりとメモして帰途に就いたのだが、それからどんなに

尋ね求めても、その正体は杳(よう)として知れなかっ

た。自己宣伝にはあまり興味がないらしく、関連資料に

当ってみても連絡先はどこにも載ってないし、インター

ネットで検索してみても、極めて限られた情報しか見当

らない。万策尽きて、はて困ったと嘆息しつつ、いよい

よ私の中で「河内良介」という作家像が謎めいたまま、

一年ほどの月日が虚しく流れた頃、偶然にも「福原画廊

にて個展開催中」との案内が目に入った。しめた、好機

到来!とばかりに、早速折からの台風で強風の吹き荒れ

る中を、私は勇んで銀座へと赴いたのであった。

画廊に一歩足を踏み入れると、外の台風が嘘だったか

のような静けさに包まれ、夢に見たあのモノクロームの

画面が、壁に開かれた小さな窓のように並んでいた。一

つ一つの窓をのぞき見ると、そこにはミニアチュールの

別世界が映し出され、その中で幾多の不思議な物語が、

軽やかに密やかに繰り広げられている。作品を見るほど

に、その驚異的な卓越した細密技法が、単に技術を「見

せる」事を目的としたものではない事が分って来る。お

そらくは己心にありありと息づく世界を、言い換えれば

内奥にいきいきと実在する領域を、克明に「写実」する

事によって顕在化したかった、正にそれこそが、画家の

目的だったのではないだろうか。

現在の美術シーンで、未だ根強い人気を誇る「写実」

という技法は、絵画表現において一つの頂点を成す、卓

絶の技巧である事に間違いはないだろう。しかし、私達

は「技法」を見たい訳ではない、その技法によって描か

れた「絵」を見たいのである。「うわっ!写真みたい」

と驚く人も多いらしいが、よくよく考えてみれば、写真

に見えたものが実は絵だったという事に、如何ほどの意

味があるのだろう。一見どちらか分らないのであれば、

別に多大な労力をかけて絵に移し替えなくたって、写真

のままで良いではないか。どうせそこまでやるのなら、

写真を「超えた」と言わしめるだけの、絵画ならではの

何かがそこに無ければ、それは「トリックアート」の範

疇を一歩も出ないのである。その技法でなければ表し得

ない固有の世界を、絵という形に結晶出来てこそ、初め

て技法も意義を持つのではないだろうか。その日、私の

眼にした密やかな窓の中には、正にその技法でなければ

表し得ない世界が、柔らかな大気と共に広がっていた。

一つ思いがけなかった事は、なんと河内さんご本人が

在廊されていた事である。この日の出会いが無ければ、

個展は実現出来なかったろうと思う。にこやかな微笑み

で迎えてくれた画家に「千葉の無名の画廊ですが…」と

ご挨拶させて頂きながら、私の中で勝手に膨れ上がって

いた、謎めいた得体の知れないイメージは、たちまち爽

やかで穏やかな印象に変った。あまり大きな声では言え

ないのだが、私は初めての画家と歓談させて頂きつつ、

同じテーブルで応接されている画廊のオーナーさんが、

席を立つ瞬間を狙っていた。席を外した隙に、画家の連

絡先を聞いちまえという、良からぬ魂胆である。しかし

危険を察知されたのか、画廊主なかなか席を立ってくれ

ない。仕方なく私は、同業者の面前で取扱作家の連絡先

を聞き出すという、無礼千万な狼藉に出たのだったが、

河内さんはそばにあった鉛筆を取って、快く住所をした

ためてくれた。画家は、名古屋の人であった。

それから初回展にこぎ着けるまで、丸4年の歳月を要

した。その間河内さんは、画廊の個展やグループ展・作

品の収蔵されている東京オペラシティのコレクション展

等々、機会ある毎にご丁寧な案内状を、何処の馬の骨と

も知れない画廊に、律儀に送り続けてくれた。私も時間

の許す限りそれぞれの展示会に足を運んで、じっくりと

拝見させて頂いたのだけれど、いずれも後々まで強く印

象に残ったのは、その突き抜けたようなシュールな趣は

当然の事として、「黒」という色彩の得も言われぬ美し

さだった。正確に言うと黒は「色彩」とは言えないのか

も知れない、それでもそこには、確かな色彩が感じられ

た。「黒」と一口に言っても、絵具の黒でもなければパ

ステルの黒でもない、それは鉛筆という素材の創り出す

独特の黒である。詳しくは黒と言うよりも、グレートー

ンの無限の階調と言うべきか、他のどの画材でも創り出

せないだろう独自のグラデーションが、そこには実に豊

かに、そして縦横に描き出されていた。これも以前に書

かせて頂いた事で、既読の方には詰らぬ二番煎じになっ

てしまうけれど、この卓抜の「黒」を生み出す素材につ

いて、もう一度この機会に記しておきたいと思う。

鉛筆。このあまりにも身近な故に、意外とその実像は

知られていない、秀逸の画材に関して。

芯の材料はグラファイト。「黒鉛」と訳されるが実は

「鉛」とは無関係の炭素鉱物で、大まかに言えばダイヤ

モンドと同じ仲間らしい。歴史は古く、16世紀末にイ

ギリスで黒鉛鉱が発見され、それを原料とした筆記用具

が鉛筆の始まりである。やがてイギリスの黒鉛は掘り尽

くされて材料が枯渇したため、粘土と混ぜ合せて焼成す

る方法が考案され、それが現在の鉛筆の原型となった。

種々の硬度は、黒鉛と粘土の混合比によって調節され、

黒鉛が多ければ芯は柔らかく、従って筆跡は濃くなり、

粘土分が多くなれば芯は硬くなり、筆跡は薄くなる──

と、その概要を調べたまでは良かったが、その時私はあ

る余計な情報から目が離せなくなった。「三菱鉛筆は、

世界最多となる全22硬度の鉛筆セットを、製造販売し

ている」という記事である。私には「同じような物が整

然と並んでいる」という現象に、何故か憧憬を持ってし

まう習性があって、硬度表記された鉛筆が番号順に美し

く居並ぶ図を思い描いていたら、元々あまりない理性を

簡単に無くしてしまい、ええい、これも仕事だと、思わ

ず通販サイトの注文ボタンをクリックしてしまった。

2日後、待望の「ハイユニ・アートセット」が画廊に

届いた。シックな装丁のスチールケースを開けると、夢

に描いていた通り、硬度番号を金字で刻印された鉛筆が

整然と並び、「世界最多」の威光を放っている。数値に

して10B~10H、私はそれらを丁寧に削り、硬度別

に線を書き出してみた。こんな事をしていると、よほど

暇なのかと思われるだろうけれど、これも仕事である。

結果、一つ実体験として分った事は、鉛筆の黒はどんな

に濃度を増そうと、色鉛筆の黒のような「真っ黒」には

ならないという事実である。グラファイトという成分の

故か、鉛筆の黒は鉱物的な特有の光沢を伴い、色鉛筆と

は全く異なる質感をかもし出す。私見だが、色鉛筆の黒

は青や赤と同様に、色の一つと言えるのだろう。しかし

鉛筆の黒は、色の一つと言うよりは、通常の色彩体系か

らは離れた独自の系を成すように思える。抽象的な物言

いになるが、たぶん鉛筆の黒はあらゆる色彩を「含む」

のではないか。だからこそ優れた鉛筆画は、たとえ無彩

色であれ、豊かな色彩を想起させるのではないだろうか

──そんな事を私は、様々な濃度の線を飽かず引き続け

ながら、思うともなく考えていた。

そして初回展より、5年の歳月が流れた。河内さんの

世界は、未だ新鮮な驚きに満ち満ちている。と言うより

も、当初どちらかと言えば静的だった世界が、徐々に動

的な傾向を増しつつ、いよいよ自在に破天荒な興趣を帯

びて来た。今回の案内状をご覧頂ければ一目瞭然、ピア

ノは宙に浮くわ、馬は飛び跳ねるわ、つられてキノコも

踊り出すわでもう大変、タイトル通り「お祭り騒ぎ」も

たけなわという感じである。こうなって来ると、河内さ

んが自らの原点と語られていた、あのブリューゲルから

一直線に連なる系譜を、私は彷彿と思い描いてしまう。

むろんブリューゲル版画の、魑魅魍魎が乱痴気騒ぎを繰

り広げるあの一種奇天烈な世界に比べれば、格段に洗練

されたモダンな世界へと、変質を遂げてはいるけれど。

「幻想と不条理」の系譜──ただしそれは、西洋的な暗

く重い雰囲気から解き放たれ、軽やかな良質の遊び心に

満ちた、陽性の開かれた世界へと到っている。10B~

8Hまで20種にも及ぶ鉛筆を、自在に駆使して描き出

された魅惑の小宇宙、ここでは正に現代の不条理劇が、

突き抜けたような斬新さで演じられている。

いつの間に猛暑の時節となった。こんな時こそ、ぜひ

画廊をのぞいてみて欲しい。全てがうだるような午後に

こそ、劇場は不条理の扉を、密やかに開けるのだから。

(14.07.26)

山口画廊

山口画廊